Conto 5 - A morte sobre duas rodas

O ronco do motor cortava a noite como navalha. Chuva leve, pista molhada, e o velocímetro sorrindo feito psicopata.

— Amor, devagar... — disse Júlia, com aquele jeito de “fala sério, mas não briga”.

— Tamo vivos, né? Então vamo viver — respondeu Ricardo, mais interessado em parecer invencível do que em chegar inteiro.

Dois segundos depois: o impacto. A curva não perdoou. Nem o poste. Nem o asfalto.

Tudo ficou escuro.

Mas só por alguns instantes.

Ricardo abriu os olhos no acostamento. Sentia o cheiro de borracha queimada, a eletricidade no ar. Viu a moto, o caos. E então viu a si mesmo.

— Tá de brincadeira — murmurou.

Júlia também estava ali, de pé, olhando a própria cabeça sangrando no chão como quem vê um documento extraviado.

— A gente morreu, né? — ela perguntou.

— É... parece que sim.

— Que bosta.

Foram ao velório. Gente chorando, flores desorganizadas, playlist evangélica mal escolhida. Os amigos falaram bonito. Os tios disseram que foi “Deus que quis”. E a mãe dela desabou nos braços do silêncio.

— Nossa, nunca vi esse primo aí... — disse Ricardo, apontando um sujeito que parecia mais interessado nos salgadinhos do que nos mortos.

— Também nunca vi — respondeu Júlia. — A morte é ótima pra juntar oportunista.

Dias depois, voltaram pra casa. Os gatos ainda os sentiam. A cadelinha esperava os dois na porta, como quem insiste em negar a ausência. Mas o mundo girava. Os vivos seguiram vivendo. E eles... não.

Foi aí que a coisa virou.

Júlia começou a “sumir”. Primeiro os dedos, depois os pés. Como se estivesse sendo puxada pra algo que não queria nomear.

— Acho que chegou minha hora — disse.

— E eu?

— Você ainda parece que tá preso. Cheio de... pendências. Vai ter que se resolver. Sozinho.

Ela partiu. Não em luz. Nem em fumaça. Apenas... deixou de estar.

Ricardo ficou.

No véu. Aquele limbo fedido entre os vivos e os mortos onde nada faz muito sentido.

Sem roteiro, sem manual. Só a sensação de estar do lado errado da história.

Ele andava por ruas onde ninguém o via. Viu gente rezando por ele. Depois, gente esquecendo. Viu a nova moradora dormir na cama dele. Viu a cadelinha morrer, sozinha, esperando por um som que nunca voltou.

E então... veio o ronco.

Mas não era moto comum.

Era asfalto espiritual sendo rasgado.

Quatro figuras surgiram na névoa. Jaquetas cortadas, capacetes furados, tatuagens vibrando como runas. Olhos brilhando. E aquela aura de “foda-se tudo”.

— Procurando rumo, irmão? — disse o da frente. Chamava-se Bardo, líder da Irmandade da Rodovia Negra Voz de cinzeiro. Alma de gasolina.

— Talvez — respondeu Ricardo.

— Monta aí. Primeira viagem é por nossa conta.

A Gangue do Véu não fazia parte do cardápio das religiões. Não era trevosa no estilo “capeta com tridente”. Era pior. Eram mortos que se recusaram a seguir. E decidiram ferrar com o sistema.

Agiam no entremundos como caçadores de energia. Sugavam emoções pesadas, quebravam rituais, invadiam terreiros. Interrompiam orações só pra sentir o estralo do desequilíbrio.

— Cada lágrima mal resolvida é combustível — dizia Cássio, o segundo da gangue. — Cada vivo em luto desequilibrado é um banquete.

Recrutavam almas perdidas. Gente como Ricardo. Sem chão, sem teto. Sem código moral.

— Esquece esse papo de travessia, luz e papinho esotérico — dizia Bardo. — Isso aqui é real. Aqui é o além-cão. E quem não morde, vira comida.

E Ricardo mordeu.

Meses se passaram. Ou o que se parece com tempo lá.

Atacaram cultos. Interromperam desdobramentos astrais. Riram de guias confusos. Cruzaram zonas umbrais como cowboys em terra de ninguém.

Mas Ricardo começou a escutar... barulhos. Sons de coisas que não estavam ali.

Tipo um sussurro de nome. Tipo um som de... casa.

— Tá ouvindo isso? — perguntou, certo dia, enquanto atravessavam uma neblina densa.

— Tua mente tentando te puxar — disse Bardo. — Normal. Você ainda não morreu direito.

— E tem como morrer direito?

— Tem. Mas não é bom. Melhor morrer torto e acelerar do que morrer bonitinho e ser esquecido.

Foi num ataque que tudo mudou.

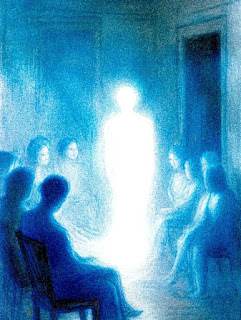

Tentaram invadir uma zona protegida. Um núcleo onde um médium velava o filho com fé limpa. Amor sem culpa. Aquela energia rara. Pura demais.

— Aqui a gente não entra — disse Ricardo, hesitante.

— Amarelou? — zombou Bardo. — Vira sombra ou vaza, irmão.

Ricardo hesitou.

E do nada, selo ativado.

Luz? Não. Mais pra força gravitacional reversa.

A gangue voou pra trás. Bardo rugiu, mas sumiu.

E então vieram eles.

Não anjos. Nem demônios.

Os Capturas.

Guardiões do Entremundos. Mudos. Sem rosto. Sem piedade. Uma espécie de "R.F.E." – Reforço Fino Espiritual. Uma elite que prende os que viraram ameaça ao equilíbrio.

Ricardo não correu. Não lutou.

— Já era — disse. — Só me leva.

Acordou num lugar branco demais. Mas não era céu. Era prisão.

Chamavam de Bloco C. C de “Convalescência”. Ou “Controle”.

Lá, os quebrados espirituais eram deixados pra refletir. Ou apodrecer.

— Aqui é o fim? — perguntou a um guarda sem rosto.

— Aqui é a beira. Depois daqui... é com você.

— E se eu não conseguir atravessar?

— Então continua aqui. Repetindo. Girando. Morrendo sem fim.

Silêncio.

— Ela deixou um recado?

— Quem?

— Júlia.

O guarda hesitou. Depois respondeu:

— Não. Mas deixou algo.

Jogou um capacete rachado no chão. O mesmo da noite do acidente.

— Isso aí é pra você lembrar quem era. E decidir se vai continuar sendo.

Ricardo pegou o capacete.

Olhou o próprio reflexo num caco de vidro.

Não era luz. Não era trevas.

Era o meio. O cão. O entre.

E ali, com os olhos secos, o espírito de Ricardo sorriu pela primeira vez desde a queda.

Mas não era um sorriso de paz.

Era só o aviso de que a travessia ainda não tinha acabado.

E que o véu... estava só começando a rasgar.

---

Autoria e infos gerais>>> Este conto compõe o livro Viajantes da Luz na Escuridão - Contos Extrafísicos, criados a partir da 'Teoria do Mundo Além, Cão', de E. E-Kan, autor brasileiro. Mais infos aqui. Contato: ekanxiiilc3@gmail.com

Comentários

Postar um comentário